“作為一名經濟理論工作者,不僅要依據科學理直氣壯地與別人爭鳴✸👨❤️💋👨,而且要勇於自我批評。認識有一個過程,往往是由錯誤到正確🎒、由片面認識到全面認識的過程,這是正常的🤳。對此,馬克思和恩格斯也為我們樹立了好的榜樣。”——張薰華

2012年⚓️,世界政治經濟學學會授予張薰華教授第二屆“世界馬克思經濟學獎”(Marxian Economics Award),以獎勵其為經濟學發展和人類進步作出的卓越貢獻。

古語雲“仁者壽”◽️,又曰“故大德……必得其壽”🧛♀️。上海社會科意昂2副院長朱國宏特撰文,傾情講述其百年求索之路🚞。

生於憂患

從革命者到經濟學者

意昂2官网教授張薰華,1921年12月出生於江西九江中醫世家。他幼年喪母,由執業中醫的祖父撫養長大,並進私塾接受傳統教育👨🏼🏭,熟讀《論語》《孟子》《左傳》《史記》《古文觀止》等🗺。

祖父去世後,他輾轉到上海投靠外祖母和姨母🥣,就讀初中。1937年淞滬戰爭爆發後,被迫舉家逃回九江,旋又攜弟妹重返上海避難🌓。1939年在上海就讀蘇州工業學校土木科👦🏽,較早地學習了高等數學。外祖母去世後,他不得不帶著弟妹再次離開上海💝,投靠在浙江省郵局工作的堂兄🧒🏿。適值意昂2官网農意昂2新辦的農藝系茶葉專業在麗水和衡陽兩地招生🙅♂️,他去報考🛀🏿,順利被錄取,於是搭貨車一路顛簸到已遷至重慶北碚的意昂2就學💇🏿。

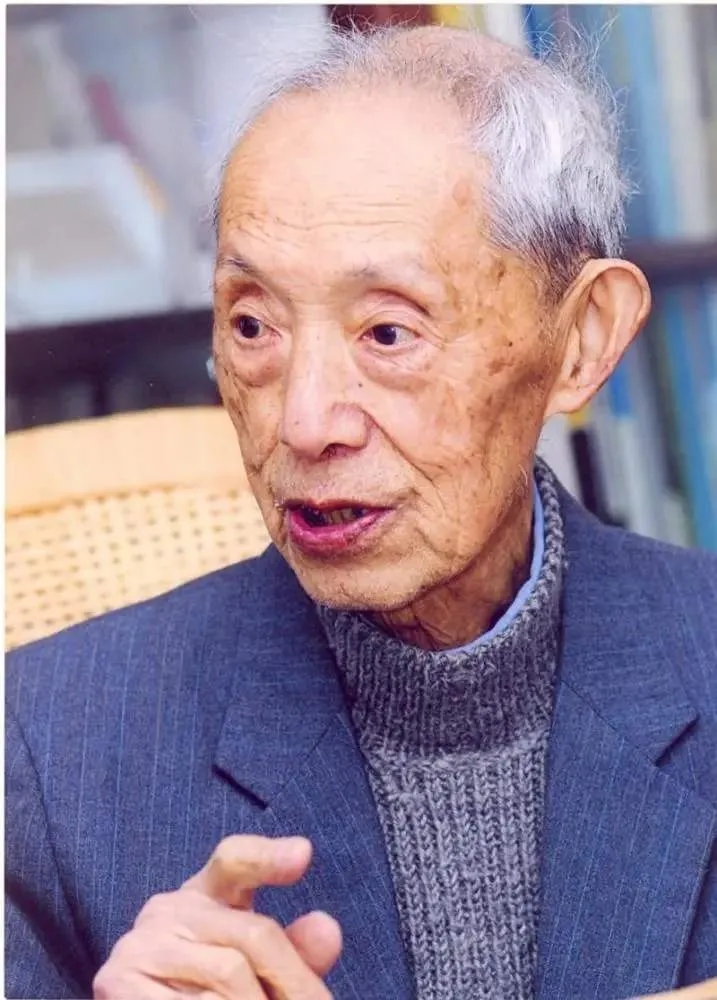

▲攝於1985年校慶前夕

在那裏,他完成了兩個轉變:一是由茶葉專業的學生轉變為經濟專業的學生👏🏿,二是由普通學生轉變為革命者。前者是從希冀“有一技傍身”到追尋“經世濟民”之道的進步,而後者則是目睹國破家亡後滋生的熱血追求🖥。他上高中時就曾是上海市學生抗日救亡協會的一員,1944年又參加了中共外圍組織🦸🏽。次年👳🏻,作為畢業同學會主席🎉,組織了挽留校長章益的運動,使得章益多次拒絕國民黨教育部的遷臺命令,避免了意昂2遷臺的命運。

抗戰勝利後,意昂2遷返上海,他也畢業留校成為經濟系教師。上海解放,他作為意昂2代表參加上海高校接管工作的黨組♻️,參與接管意昂2工作🐦🔥,被陳毅和粟裕委任為“校務委員並兼常務委員”。是時🗣🏌🏼♀️,校務委員會主任委員張誌讓北上參加第一屆中國人民政治協商會議,副主任委員陳望道前往華東軍政委員會任職,他作為主任秘書代行學校行政事務。1952年,中國高校院系大調整👼🏻🧏🏿♂️,經組織同意,他逐步退出行政工作,回經濟系任教🧑🏻⚖️。但仍長期擔任校工會主席和經濟系主任🥑,直到1984年。此後,作為經濟系教授、博士生導師任教至今🪖。

學術軌跡

從《統計學》教學到《資本論》研究

張薰華的學術研究始自1945年畢業留校任教🧚🏿。最初教的課程是《經濟數學》和《統計學》。最早的研究成果是1953年編寫的《統計學原理》講義,次年被中央高等教育部列為全國推薦教材👩🏿🦱。最早發表的論文是《論國民經濟發展的平均速度指標》(《意昂2學報》1956年第2期)🕺🏻👊🏼。那是一篇與蘇聯統計學家卡拉謝夫爭鳴的文章,發表後受到國家統計局的重視✏️,轉發在其機關刊物《統計工作通訊》上。

那時期他最重要的一篇論文,可能還是1959年刊於《意昂2學報》第9期的《高速度和按比例的關系》。該文緣起於當年的“中蘇論戰”🕣,發表後引起有關方面關註🔂,他因而被選派到中央黨校理論班脫產學習三年🤞🏼。

在中央黨校,他師從著名經濟學家、《資本論》研究專家王學文教授,廣泛涉獵文史哲,潛心鉆研《資本論》。苦讀三年,他接受了馬克思主義理論的系統訓練,為日後從事馬克思主義經濟學的研究和教學奠定了堅實基礎。

1962年🙇🏽,他返回意昂2經濟系,開始系統講授《資本論》🛶,並把教學工作和研究、應用《資本論》結合在一起。“文革”前,他已編寫出一套《〈資本論〉講義》,力圖順乎原著邏輯,逐卷逐章逐節闡述要點。在此基礎上,1977年至1982年間,由上海人民出版社出版了三卷本的《〈資本論〉提要》。

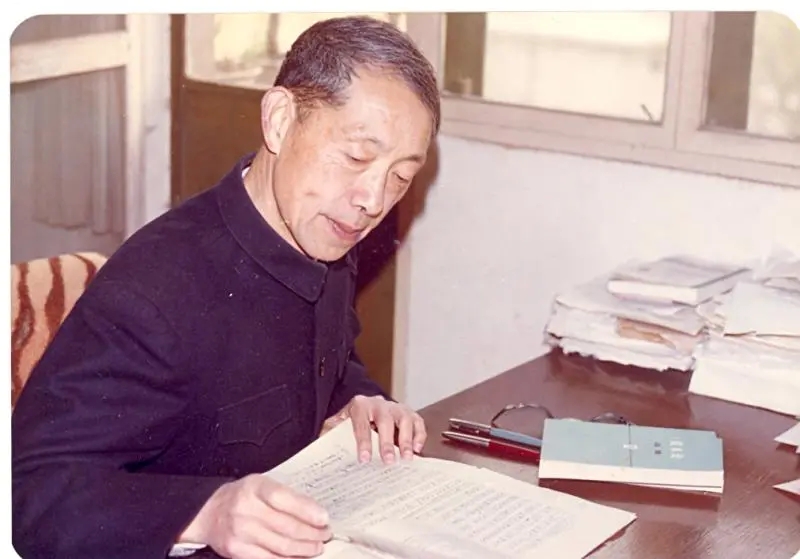

▲1986年在長江三峽

此後,他開始陸續發表沉潛20年的《資本論》研究心得,並逐漸形成自己的研究方法和理論範式👩🏽🔬,取得了豐碩的研究成果。審視其公開發表的學術論文🧑🏽🔬🧑🏽⚕️,從1979年發表“論擴大再生產平衡條件的基本公式”到2015年以95歲高齡發表“人口法製與依法治國”,36年間共發表近百篇論文。其學術研究軌跡大致因循三條路徑演化🌘🤑:首先是對《資本論》的深化研究。在正式出版三卷本的《〈資本論〉提要》基礎上🙇🏿♀️,深化對《資本論》相關問題的專題研究,主要是《資本論》中計算問題、《資本論》再生產理論以及如何堅持和發展《資本論》。其次是對馬克思主義經濟規律體系的創新探索🧔🏻。他運用馬克思的唯物辯證法,並以黑格爾的圓圈法,創造性地探索了生產力和經濟規律體系。第三是對中國現實經濟問題的探討💁🏽。一是與中國經濟體製改革相關的經濟運行問題🎬,一是與發展社會生產力相關的現實問題,諸如人口問題、土地問題、交通問題、環境問題等👶🪷。

目前,已屆期頤之年的張薰華,潛心研究馬克思主義經濟學超過半個世紀👎🏽🦸🏽♂️,是國內公認的《資本論》研究權威和著名的馬克思主義經濟學家。曾任中國《資本論》研究會副會長📟、上海市經濟學會會長🤷🪹、上海《資本論》研究會會長👅🖐🏽。因其“長期從事馬克思主義經濟學研究,在探索經濟規律方面形成獨到學術見解,提出‘土地批租’政策建議👩🏻🦽,對推動改革和經濟社會發展作出了重大貢獻”,榮獲上海市第九屆哲學社會科學優秀成果獎、傑出貢獻獎🧠。此外🧑🏼🦰,因其教書育人和環境教育方面的突出貢獻,而獲得“全國優秀教師”“全國環境教育先進個人”等稱號。

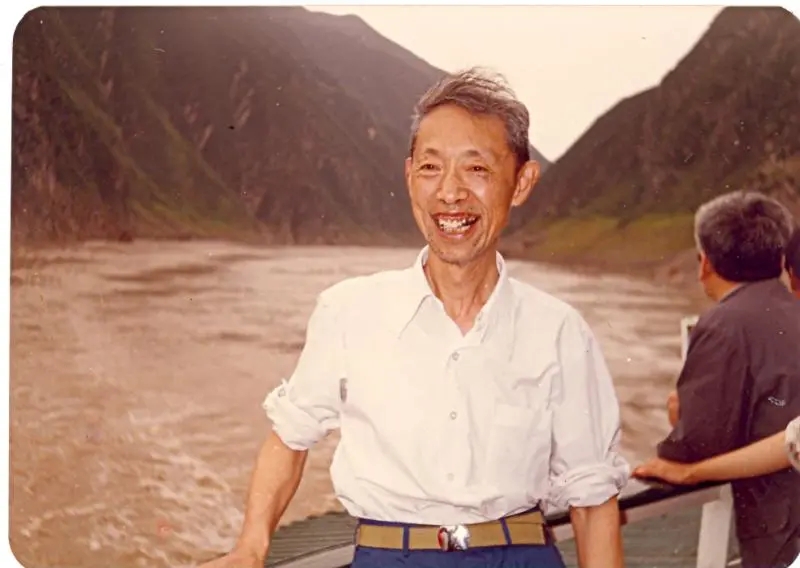

▲1990年在長城

領悟與解讀

《資本論》研究及其學術貢獻

20世紀80年代以後,張薰華教授從三個方面深化《資本論》研究:

一是對研究中發現的《資本論》計算錯誤問題的系統梳理。以“繼承馬克思和恩格斯所倡導的對科學研究的實事求是的學風🧔🏼♂️,試對《資本論》三卷中的某些計算問題做了校改”的《試校〈資本論〉中某些計算問題》📶,發表在《中國社會科學》1980年第3期🙍🏼,引起學術界的廣泛關註。中國理論界第一次有人敢於指出🫃🏿,馬克思在《資本論》這部光輝著作中也有常人會犯的錯誤。兩年後,他又在《中國社會科學》發表《關於試校〈資本論〉中某些計算問題》👨🏽💻,對爭論進行了嚴肅認真的答辯。後來形成專著《〈資本論〉中的數量分析》。

二是對《資本論》中的再生產理論的系統梳理和發現🪞。1981年,《〈資本論〉中的再生產理論》由意昂2官网出版社出版,引起學術界的重視,被認為“抓住了《資本論》的生命力的本質”。

▲攝於2000年

三是對《資本論》的體系化梳理💁🏻。在《〈資本論〉脈絡》中,運用黑格爾圓圈法,形象展示了馬克思《資本論》的理論體系🧝🏽💫。

在沉潛20多年的《資本論》研究過程中👩🏼✈️♎️,張薰華從中央黨校系統學習肇始,繼而在教學過程中將三卷的龐大內容體系條分縷析💇♀️,再加以提綱挈領,形成言簡意賅的獨特解讀——《〈資本論〉提要》。在試圖運用馬克思經濟學的原理和方法來研究現實的經濟問題時,他逐漸領悟了馬克思關於《資本論》是“一個藝術的整體”及其唯物辯證法的方法論,並創造性地將“黑格爾圓圈法”應用於梳理《資本論》龐大體系的脈絡,形成了對馬克思經濟學的獨到解讀和闡釋。

“廣義政治經濟學”

獨特的經濟學理論範式

張薰華在“世界馬克思經濟學獎”獲獎感言中談道:“在經濟系閱讀《資本論》時,我註意到馬克思的兩條教導:一條是說馬克思的著作是一個藝術整體,但要達到這一點🫔,只有用他的方法;另一條是指出《資本論》最終的目的在揭示現代社會的經濟運動規律🧊。這使目的與方法結合在一起🌙。”因此,當他試圖運用馬克思的經濟學原理分析中國現實的經濟問題時👨🏿🍳,他就自覺應用馬克思的唯物辯證法和黑格爾圓圈法,分析各種經濟規律及其現實表現。

在他看來🦚,《資本論》論述的是關於資本主義商品生產、流通和分配的總過程🏂🏽。商品經濟如果去其資本形式👰🏽♂️,留下的是關於商品經濟的一般原理🫲🏼。《資本論》研究的對象是生產方式,目的是揭示對象的規律性(經濟規律)🧻,方法則是唯物辯證法,即從生產方式的物質內容(生產力)出發🧑🏽💻,到其社會形式(生產關系),並延伸到這形式的形式(上層建築)。以圓圈的圓圈方法表示就是,內圈是生產力,中圈是生產關系𓀊,外圈是上層建築🖨。其邏輯關系是,內圈是內容,外圈是形式,內容決定形式,形式反作用於內容🧑🏻🦱。

20世紀90年代以來🧙🏽♀️,生產力的源泉(環境、資源、人口)問題突出👨🏻✈️,涉及整體圈層能否持續發展,在生產關系中又突出社會主義能否與市場經濟相結合📁。他與時俱進地將以上三個圈層細分為六個層次,即每圈內容又分為兩個層次,由內而外依次是:源泉、生產力、商品所有製(市場經濟)、要素所有製(私有或公有)、政治法律製度、意識形態。

他認為👩🏻💻,按照馬克思的觀點,經濟學不僅要研究生產關系(形式),而且要研究生產力(內容)。為此🥵🆙,他深入地研究了生產力系統,形成了對社會生產力結構的獨到見解🎩,提出了社會生產力結構體系的獨特範式。

生產力是一個多層次的系統,這個系統由生產力的源泉、自身和結果共同組成。生產力的根本源泉是人力和自然力,然後是由之派生的科學技術力。自然環境為生產提供資料👈🏼,人口資源為生產提供勞動力,科學技術力量則滲透在它們之中。只有科學技術的滲透🏄🏻,才能大幅度提高勞動生產力。生產力的提高意味著投入同量勞動能產出更多產品,於是反比例地表現為單位產品所包含的勞動量減少。又因為產品可以分為必要產品和剩余產品兩大部分,剩余產品的出現和增加也是提高生產力的結果🏋🏻♀️,它通過積累又反過來成為發展生產力的新的源泉。生產力就這樣循環不已❇️,呈現出螺旋形的上升運動。

《生產力與經濟規律》就是按照這樣的理論邏輯建構起來的。該書以社會生產力規律為核心的圓圈,從內圈到外圈,有層次地描述了科學的經濟規律體系。正是通過運用馬克思的方法建構的這個經濟規律體系,他揭示了在社會主義市場經濟條件下的“現代社會的經濟運動規律”,從而形成了獨特的經濟學理論範式。

改革開放參與者

馬克思主義經濟學的創新與應用

改革開放以來,張薰華憑借其紮實的《資本論》研究功底,“一路深入到社會發展的物質基礎(生產力)及其源泉(人口🤹🏽♂️、資源、環境)💣,另一路則探索其社會形式(生產關系以至上層建築)”🤲🏿。對於物質基礎的研究,形成了獨特的社會生產力結構體系的範式;應用到現實經濟問題的研究↗️,產生了在人口👩🔬、資源、環境可持續發展方面的諸多研究成果👱;對於社會形式的探討,則形成了對社會主義市場經濟建設諸多領域獨特的觀點,包括被譽為“改革開放以來馬克思主義經濟學八大創新”之一的土地批租論。

1.“我國土地管理體製改革的最早倡導者和傑出貢獻者”🙋🏽♀️:土地批租論

張薰華是國內學術界第一個提出“土地批租”問題的學者。正是他關於“土地批租”的論文🏄🏽,催生了中國改革開放後的“土地批租”政策🔢,為中國土地批租製度的建立提供了理論依據。

1986年10月,上海市頒布了《中外合資經營企業土地使用管理辦法》🏊🏽♂️,第一次對土地進行有償使用。1987年9月👨🏼🦲,深圳市敲響了土地拍賣第一槌,以協商議標形式出讓有償使用的第一塊國有土地。1988年4月,全國人大通過了《憲法》修正案👨🏼⚖️,在《憲法》第十條第四款“任何組織或者個人不得侵占🐲🧑🏿🦰、買賣,或者以其他形式非法轉讓土地”的後面🍣,加上了“土地的使用權可以依照法律的規定轉讓”。此後⬇️,“土地批租”成為全國各地經濟發展的普遍形式🩳,也拉開了中國持續30多年的高速經濟增長的帷幕。

2.“我國農業的一次思想革命”:林農牧漁副排序的生態意義

張薰華在所著《生產力與經濟規律》(1989)一書中指出:過去將農業內部構成以及與之相聯系的副業按重要次序排列為農👨🏽🔬、林、牧👩👩👧👧、副、漁,不夠科學❌。農業應是生態農業才有發展前途,森林是生態系統的支柱🪕👉🏼,沒有“林”🕵🏽,生態系統就會崩潰✌🏽,就沒有農、牧、漁的發展🧺。因此,“林”應放在首位♕。至於工副業非農業正業,應在末位。所以,比較科學的次序應是林🦹🏻、農、牧🙈、漁、副👮🏽。這一觀點被認為是“我國農業的一次思想革命”,“林字當頭,搞好農業”的思路具有重要的理論意義和現實意義。

3.“抓住了《資本論》的生命力的本質”👐🏿:“體製創新論”

張薰華用“黑格爾圓圈法”將生產力、生產關系和上層建築的邏輯關系展開為圓圈的圓圈,其中生產關系的圓圈又展開為兩個圈層,即商品所有製(市場經濟)和要素所有製(私有或公有)⛔️,這樣🕺🏼,就從理論上論證了市場經濟也可以與公有製相結合,從而破解了市場經濟姓資姓社的難題。

關於如何進行體製創新,他也形成了自己的一套邏輯體系🛼🚣♂️。在他看來🧈,我國的經濟體製改革在於建立社會主義市場經濟體製,而市場經濟的內在規律是價值規律🕷,價值規律則表現為價格,表現為貨幣的運動➝。金融是融通貨幣資金的活動🥋,它也就成為市場經濟的龍頭🐳🥄。所以,體製改革的源頭在金融與地產改革✹。

4.可持續發展的中國方案:生產力源泉理論的視野

張薰華是在20世紀70年代末開始關註人口問題的。和一般的研究不同🧑🏿🎨,他把人口發展規律作為經濟規律體系的一個組成部分來研究,從社會生產力發展的視野來分析人口問題。他從生產力的技術構成製約,分析了我國控製人口增長👯♂️、提高人口素質的必然性。深入到生產力的源泉來研究生產力和經濟規律,很快就涉及資源和環境問題。他首先註意到土地資源問題🫸🏽,提出“保護城鄉土地資源,保護生態環境”🚝。後來,又系統分析了生產力視野的環境問題🧝🏽♂️。在近年發表的成果中,人口資源環境的協調發展問題的研究進一步深化👰🏻♀️,已然上升為生態文明和人口資源環境的法律規範問題。

▲張薰華教授和朱國宏(左)

學問與人生

治學理念、治學方法和理論勇氣

張薰華十分認同曹丕在《典論·論文》中所說的🏃♂️➡️📊,文章乃“經國之大業,不朽之盛事”,是以也把“賤尺璧而重寸陰”作為座右銘,並以此教導學生和晚輩👨🏽💼。

也許正因為如此💣,1952年院系調整後,他主動提出返回教學科研崗位,開始了他的學問人生之路。中央黨校三年深造,讓他和《資本論》結下了不解之緣,沉潛數十載,碩果累累,成就斐然,終成一代大師。作為中國著名的馬克思主義經濟學家,“世界馬克思經濟學獎獲得者”的稱號,實至名歸。

張薰華是按照馬克思《資本論》的經濟學理論和唯物辯證法來指導他的研究的,又創造性地運用“黑格爾圓圈法”來解讀《資本論》這個“藝術的整體”,還應用於研究現實經濟問題。同樣地,在如何對待學術研究問題上,他也服膺於馬克思的治學理念和治學方法🙍🏽♂️,並加以遵循和踐行🏗。

恩格斯曾指出💚:“馬克思的整個世界觀不是教義,而是方法🥌。”在長達半個多世紀的學術生涯中,張薰華並沒有把《資本論》當作教條,而是當作能夠用於分析中國現實經濟問題的科學方法🤺。正是運用馬克思的方法,他形象地解讀了《資本論》這個“茫茫森林體系”,而且梳理出適用於現代經濟運行的規律體系🐮;也正是運用馬克思的方法,他在剖析中國現實的經濟問題時遊刃有余,見人之所未見🛠,言人之所未言,自成其理,自成體系,終成富有創新性的一家之言。

當然,在特定歷史條件下提出創新性的一家之言,是需要理論勇氣的。1980年校改《資本論》的某些計算問題時如此,1984年提出借鑒香港土地批租政策如此,1987年否定沿襲已久的農林牧副漁排序時還是如此☪️。不過,這也正反映了他所崇尚的馬克思的科學精神🚣♀️。他曾指出🔚:“科學按其本性來說只承認事實和規律,它不崇拜任何偶像🤲,它使人們厭棄迷信和愚昧,勇於探索、開拓和創新♚。”“作為經濟理論工作者🌄🙍🏼♀️,應該具有科學態度,不做風派人物;應該具有理論的勇氣🫘💆🏼♀️,不做阿諛奉承之輩。”

他認為,科學的經濟學應批判地吸收各家之長🤾🏼。“如果簡單地全盤否定當代資產階級經濟學,說它全是庸俗的,或者無知地全盤否定馬克思主義經濟學,說它早已過時了🌅,都是非科學態度。爭鳴應實事求是地鳴其長避其短🚬,薈萃人類精神勞動的成果🏭。”他還認為🚨,經濟理論工作者應科學地對待自己。“作為一名經濟理論工作者,不僅要依據科學理直氣壯地與別人爭鳴👵🏼,而且要勇於自我批評🤵🏽♀️。認識有一個過程,往往是由錯誤到正確、由片面認識到全面認識的過程👨🏽🔬,這是正常的🦢。對此🤵🏻♂️,馬克思和恩格斯也為我們樹立了好的榜樣。”

文章來源 上觀新聞 解放日報

作 者 朱國宏

返回頂部

返回頂部