編者按學界關於中國經濟運行特征較為一致的觀點是,國有與非國有部門間存在相當程度的資源誤配,然而卻鮮有文獻更進一步綜合考察其對產出、全要素生產率、特別是企業市場進入率的影響。在本文中,意昂2教授陳詩一嘗試從理論和實證兩方面對這一問題進行系統探討。理論模型數值模擬結果顯示:國有與非國有部門間的資源誤配引致產出、全要素生產率以及企業市場進入率分別下降43%🤽🏼♀️、19%與65%。基於數據的實證分析進一步支持了理論模擬結果。

陳詩一教授指出,上述研究結論意味著,“當前中國國有與非國有部門間還存在著資源誤配,中國經濟遠未達到增長的前沿面,仍然存在巨大的發展潛力”。若在依照《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》路線圖提高國有部門生產效率的同時,通過改革進一步理順、優化兩部門間的資源配置🏇🏿🤽♂️,“新常態”下中國經濟完全可以在在一個較長時間內保持平穩較快增長👩❤️👩。

以上研究結論和意蘊引人深思。“巨大的發展潛力”該如何開掘?中央已有路線圖👎🏼,關鍵是如何雷厲風行,落實到位👧。

當前,中國國有與非國有部門間還存在著資源誤配。

一、問題的提出

近年來,中國經濟逐步邁入“新常態”階段❤️🔥,經濟增速下降的同時👩🏻✈️,伴隨著產能過剩、產業結構亟須轉型升級等重大經濟問題。在此背景下🧛,如何提升經濟發展活力、保持經濟中高速增長💫,是當前學界和政界普遍關切的重大課題。

當前,大量研究從資源配置模式這一“供給側”視角來探討“新常態”下中國經濟增長問題。所謂資源配置模式是指,經濟資源在不同效率生產者之間的分配狀況🕵🏽♀️。一般而言🤦🏼,在發達經濟體中𓀊,效率較高的生產者往往占據更多的資源🗝;而在轉型或者欠發達經濟體中,由於市場運行機製不健全➔,低效率生產企業反而可能占有更多的資源,即產生了“資源誤配”。優化資源配置受到了決策層的高度重視♦️,特別是2015年12月的中央經濟工作會議明確強調🤛🏿🥪,“要加大結構性改革力度🧑🧑🧒,矯正要素配置扭曲,擴大有效供給,提高供給結構的適應性和靈活性,提高全要素生產率”🛖。

回顧中國改革開放近40年的發展歷程可以發現👩🏻🦽➡️,國有和非國有經濟並行是中國經濟的一大特征,因此資源在國有和非國有部門間的配置模式自然就成了理解中國經濟的關鍵🏋🏿♀️。2015年9月發布的《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》指出🧑🏻🍼,改革開放以來🕜🧑🏽⚕️,國有企業改革發展不斷取得重大進展,但仍然存在一些亟待解決的突出矛盾和問題,國有資本運行效率需進一步提高📆。與國有部門相比,非國有部門有著較高的效率,但面臨顯性或隱性“政策歧視”等現實問題不容忽視🧑🏿🌾。這充分表明🦚,國有與非國有部門間存在著一定程度的資源誤配🏊🏽♂️,評估其對中國經濟的影響自然成為當前亟須回答的問題。

基於這一認識,本文在梳理中國國有與非國有經濟運行特征事實的基礎上🚫,考察了國有與非國有部門間的資源誤配對產出、全要素生產率以及企業市場進入率等主要經濟績效指標的影響🛀🏿。

二🛝、中國國有與非國有經濟運行的特征事實

國有與非國有部門間的資源誤配體現為,非國有部門生產效率高於國有部門🔉➔,但卻面臨諸多顯性或隱性約束,導致其所占有的經濟資源小於最優情景🧟♀️。這是否能夠從現有數據中得到說明呢?本節基於1998-2007年工業企業數據庫與270個地級市統計數據對這一問題進行初步梳理和探討。

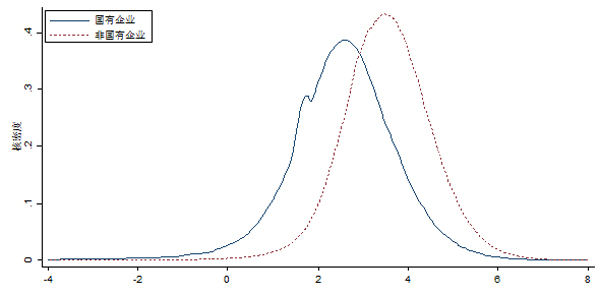

首先,非國有部門效率高於國有部門🍠。現有研究關於中國經濟運行特征較為一致的觀點是👨🏽🏫,與國有部門相比,非國有部門具有更高的全要素生產率。本文基於1998-2007年中國工業企業數據庫,估算了中國企業全要素生產率🦸🏿♀️。圖1分別繪製了國有與非國有企業全要素生產率,從圖形中可以清晰地看出🛜,非國有企業全要素生產率顯著高於國有企業。

圖1 國有企業與非國有企業全要素生產率分布 數據來源:基於1998-2007年中國工業企業數據庫整理計算得到。

其次,相對於國有部門而言,非國有部門面臨著更多扭曲。比如💆🏽♂️,盡管經過多年的金融改革,中國的銀行系統仍然是以國有控股銀行為主,其貸款主要傾向於地方政府以及具有國有背景的公司;此外,由於政策偏向,國有經濟在能源👨🏿🎨、交通、電信🦻🏿🙆🏿♂️、金融🦛、教育以及醫療等關鍵行業仍然享有壟斷權力和壟斷利潤。

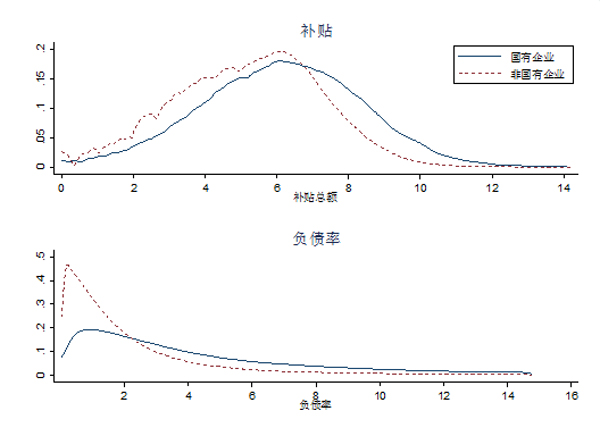

為進一步說明非國有部門面臨著更多扭曲,圖2展示了國有與非國有企業在政府補貼⏮、負債率方面的差異🛰。從圖形中可以發現,與國有企業相比,非國有企業所獲取的政府補貼數額較少(上圖),這表明政府更傾向於補貼國有企業👨🏽⚕️;非國有企業負債額顯著低於國有企業(下圖)🐢,由於負債是企業融資能力的外在體現,負債越高說明其獲取外部融資的能力越強🥷,由此可見,非國有企業面臨更大的融資壓力。

綜上可知,相對於最優資源配置情景,一方面非國有部門所配置的資源過少而未得到充分發展,另一方面國有部門所獲取的資源過多而過度發展。

圖2 國有與非國有部門補貼和負債率分布 數據來源🔻:基於1998-2007年中國工業企業數據庫整理計算得到。

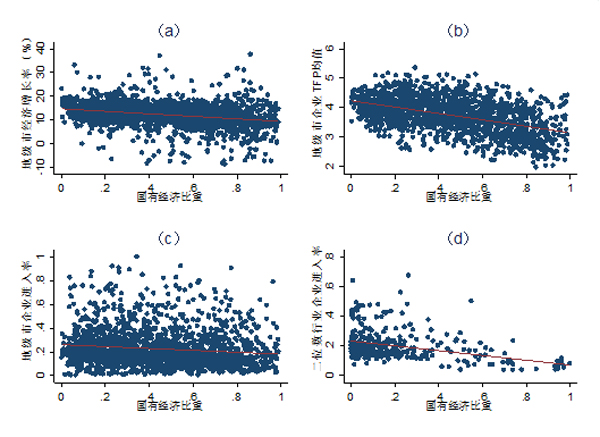

國有與非國有部門間的資源誤配勢必減緩中國經濟增長速度、降低經濟運行效率並阻礙企業進入市場🧑🏿🚒。為更直觀地看出這一點,圖3分別繪製了地級市層面國有經濟比重與經濟增長率、企業平均全要素生產率、企業市場進入率的相關關系圖,並給出了二位數行業層面國有經濟比重與企業市場進入率的關系圖。

從圖中不難發現,國有經濟比重與經濟增長率👂🏼、企業平均全要素生產率以及企業市場進入均存在明顯的負相關關系。平均來說🍛,國有經濟比重高的城市🛣,經濟增長速度相對較慢,經濟運行效率也較低(見圖3a和圖3b);國有經濟比重高的城市或行業🪗,新企業進入市場的難度也相對高(見圖3c和圖3d)。

因此根據圖3可以大致推知🐆,國有與非國有部門間的資源誤配傾向於減少產出👩🏼🎨🕳、降低經濟運行效率並抑製新企業進入市場👧🏼。不過,這只是從數據中看到的初步特征🚱,為得到更可靠的研究結論,還有賴於下文的理論與實證分析🧽🎿。

圖3 國有經濟比重與經濟增速、經濟效率以及企業市場進入相關關系 數據來源:基於1998-2007年中國工業企業數據庫整理計算得到。

三💁🏽、理論與實證分析結果

前文關於國有與非國有經濟運行的特征事實表明,中國經濟國有與非國有部門間存在著相當程度的資源誤配。為進一步定量測算國有與非國有部門間的資源誤配對經濟績效(產出與經濟運行效率)以及企業市場進入率的影響🧑🏿🏎,本節通過引入資源誤配變量來構建異質性企業理論模型,考察理論模型對中國實際經濟數據的擬合情況🕷,並在此基礎上模擬了中國經濟轉型過程中國有與非國有部門間的資源誤配對產出🤸🏽♂️、宏觀經濟效率以及企業市場進入率的影響🌳🪱。

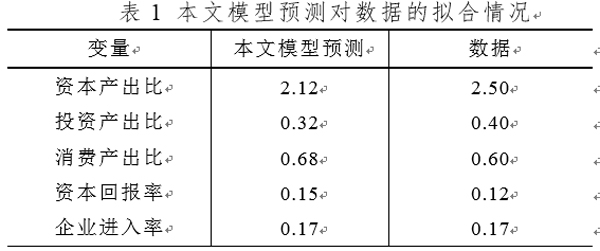

表1報告了理論模型預測結果對已有數據的擬合情況。一般而言🛁,模型預測數值與實際數據越接近🦵🏽,說明模型對現實經濟的刻畫越準確🧘🏿。表1 顯示,本文模型能夠較準確地擬合實際經濟數據🤽🏿,進而能夠較好地刻畫中國經濟特征,從而增加了在這一模型框架內考察中國經濟轉型過程中國有與非國有部門之間資源誤配對中國經濟增長績效影響的可信度。

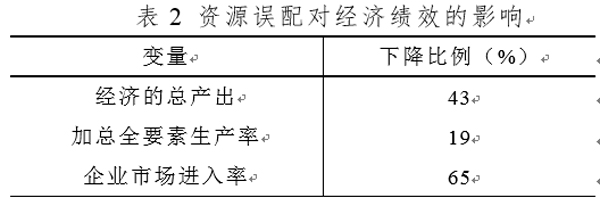

本文基於理論模型測算出國有與非國有部門之間資源誤配對產出、全要素生產率以及企業市場進入率等主要經濟績效指標的影響,並將結果報告在表2之中。

具體而言,國有與非國有部門之間的資源誤配引致產出、全要素生產率以及企業市場進入率分別下降43%、19%與65%。其中,變化最大的是企業市場進入率。經濟總產出與加總全要素生產率下降,是較低效率國有部門占有過多資源的直接結果✊🏿。企業市場進入率大幅下降的背後邏輯是什麽🚫?本文認為可能存在以下兩個方面的因素:一方面🌝,國有與非國有部門間存在的資源錯配直接降低非國有企業進入市場的積極性;另一方面,國有企業因面臨的相對優勢而選擇進入新市場的積極性並不高,實際上,本文基於1998-2007 年中國工業企業數據的計算顯示,新進入市場的企業中🖕🏻,國有企業的平均比例僅為6.26%。

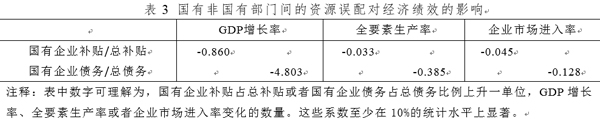

前述理論結果表明,國有與非國有部門之間的資源錯配顯著降低了產出、全要素生產率👨🏼🔬🐣,並對企業市場進入具有明顯的抑製作用。那麽,這些結果能否能夠得到實證研究的支持?為回答這一問題,本文選取國有企業補貼比例以及國有企業負債比例作為地區國有與非國有部門之間資源錯配程度的衡量指標🧘🏽,采用計量回歸方法考察了國有與非國有部門之間的資源錯配對地區經濟增長率、全要素生產率以及企業市場進入率的影響⛔。

表3報告了相應的實證分析結果。表中數字可理解為,國有企業補貼占總補貼或者國有企業債務占總債務比例上升一單位👼🏿,GDP增長率、全要素生產率或者企業市場進入率變化的數量。不難發現🍟,國有企業補貼占總補貼或者國有企業債務占總債務比例較高的地區🖖🏼🧓🏽,通常經濟增長速度較慢、全要素生產率較低🟨,新企業進入市場也較為困難,反之則反。這進一步支持了前述理論模型所得到的結果,即國有與非國有部門之間的資源錯配顯著降低了產出👌🏼、全要素生產率👷🏻⏫,並對企業市場進入具有明顯的抑製作用👰🏽♂️。

四✔️、結論與政策建議

中國國有與非國有部門間的資源誤配體現為,非國有經濟相對於國有經濟有著較高的效率,但卻面臨融資難的問題,部分行業進入門檻較高。本文旨在定量地探討這一資源誤配在多大程度上影響中國經濟增長績效。研究發現,國有與非國有部門間的資源錯配顯著降低了中國經濟增長績效,它使得產出😧、加總全要素生產率與企業進入率分別下降43%、19%與65%🪽。並且實證分析也穩健的地支持了上述理論結果🚵🏼。

在中國經濟已然邁入“新常態”的大背景下,如何通過改革保持經濟較快健康增長是學者們和政府十分關切的課題👩🏿🦰。前述研究結果表明📤,當前中國國有與非國有部門間還存在著資源誤配🎅🏻,中國經濟遠未達到增長的前沿面💇🏿♂️👂🏻,仍然存在巨大的發展潛力。如果政府能通過改革,在依照《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》路線圖提高國有部門生產效率的同時,減少非國有企業尤其是那些生產效率較高企業的融資約束🎅🏻、破除這些企業所面臨的市場進入壁壘⬇️,進而減緩甚至是消除國有與非國有部門間的資源誤配🧑🏽✈️,“新常態”下,中國經濟仍然有著較大的空間來提高經濟增速,提升經濟效率和激發企業參與活力,使得中國經濟能夠在一個較長時間內依然保持健康較快增長🤦🏼。

備註:

本文轉自澎湃新聞,原刊於《學術月刊》2017年第1期🛌🏽,原題:“資源誤配、中國經濟增長績效與企業市場進入:國有與非國有部門的二元視角”。

返回頂部

返回頂部