上海是全國最早進入老齡化的城市之一,至2019年底,全市戶籍人口中60歲及以上人口為518.12萬⚁,占戶籍總人口比重為35%,65歲及以上人口為361.66萬,占比為25%🥵。預計到“十四五”期末的2025年🤝,上海60歲及以上人口占比將增加到40%,而同期全國60歲及以上和65歲及以上人口占比約為20%和14%👷🏿♂️。上海老齡化程度遠超全國平均水平🏥,應對人口老齡化形勢更為迫切。

一、上海人口老齡化的主要特征

上海老齡化與全國相比,既有共性也有自身特征🤝,主要表現為以下幾方面❌😆。

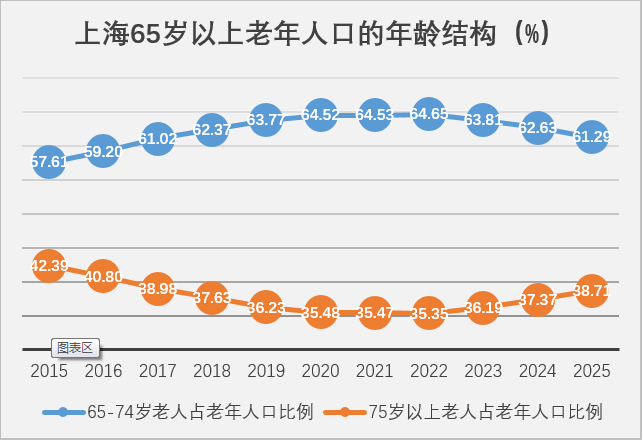

首先,上海75歲以上高齡老人數量增長將在“十四五”時期加快💺,這一年齡之後是健康狀況快速下降的階段。由圖1可見🌀👨🏼🦰,在全部65歲及以上人口中,75歲及以上老人占比在“十三五”期間有所下降,到2022年達到近期較低水平*️⃣,但之後將調轉方向🤷🏽♂️🍾,持續增加。現有調查數據[中國健康與養老追蹤調查(CHARLS)]表明📦,日常行為能力有障礙的老人占比在60-64、65-74和75歲及以上年齡組分別約為5%、10%和20%⏭,他們的認知得分在75歲之後有比較大的下降🤽🏿,這三個年齡段的得分分別為8.3、8和6.9(認知能力包括日期認知,畫圖,計算三個部分,每部分五道題🏊♀️,答對一題得一分🧝♀️™️,最高分為 15 分) 。因而“十四五”期間,上海的老年照料負擔將有所上升。

圖1. 上海65歲及以上人口結構變化(2015-2025)

數據來源⇨:作者預測。

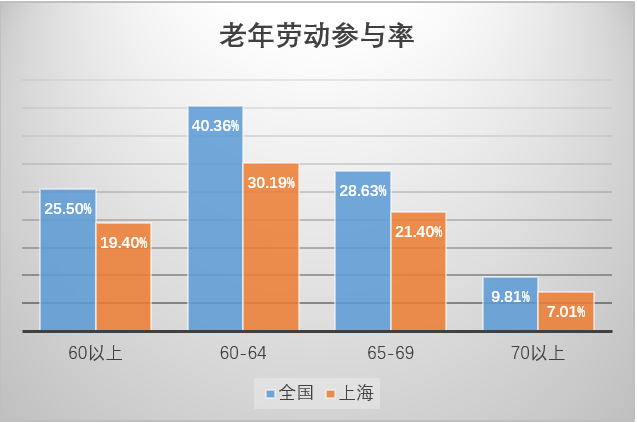

其次,上海老年群體的平均受教育程度較高,養老需求也比較高。例如,2015年全國1%人口抽樣調查數據(俗稱“小普查”)顯示,上海60歲及以上人口中,高中及以上學歷占比為15.10%🕝,大專及以上學歷占比為8.30%,高於全國同期的10.58%和5.45%🐯。高教育程度老人對精神和文化層面的需求和“老有所樂”的活力養老提出了較高要求🏋🏻🤦🏿♀️。另一方面🕴🏻,隨著教育水平和收入水平提高,老年疾病譜已經發生變化。研究表明,老人的日常行為能力指標隨著時代變化逐步改善🐜,但高血壓、超重等慢性病和健康風險卻在逐步增加,這就對健康管理提出更高要求👨🏼🔧。第三,上海老年群體的勞動參與率低於全國水平🗝。總體上看,60歲及以上人口的勞動參與率👩👩👦,上海比全國低6個百分點,在60-64歲組中差距最為明顯,二者相差10個百分點(圖2)。上海老年勞動參與率較低的一個重要原因是職工養老保險覆蓋率較高,受退休年齡製度製約更多,由此,中老年勞動力退出勞動力市場更早🏩。這也表明,延遲退休年齡政策對增加勞動力供給的效果在上海將會更為明顯。

圖2. 老年勞動力參與率上海與全國比較

數據來源🙋🏻♂️:根據2015年全國1%人口抽樣調查數據整理。

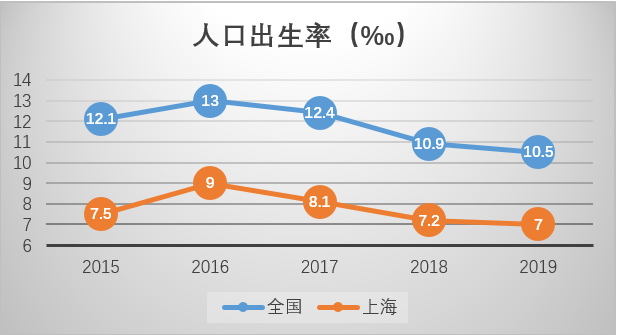

第四,上海生育水平持續位於較低水平,少子化推升老齡化👩🏻🦼。說到老齡化程度加深的主要原因✴️,人們通常會想到預期壽命的延長😴👩🏽💻,上海戶籍人口2019年的預期壽命為83.66歲,高於全國預期壽命77歲,比肩日本這樣的發達國家(2019年為84.55歲)。但另一方面👩🏻🏫🛬,生育率下降對人口老齡化有更為深遠的影響🧑🏼🍳。上海的生育率過去幾年一直低於全國水平👎🏿,2019年已經回落到7‰🎋。由圖3可見,2016年開始實施的全面放開二孩政策對生育率的影響難以持續,不論在全國還是上海🧯🧑🏿🎓,2018和2019年的生育率均已經低於政策推出前的2015年。推出行之有效的生育政策勢在必行🚴🏻♀️。

圖3. 人口出生率上海和全國比較

數據來源:《中國統計年鑒》、上海市統計局🔰。

二、基於上海老齡化特征的“十四五”老齡化對策

為應對人口老齡化,2016年的《上海市老齡事業發展“十三五”規劃》提出了“八項任務”,包括完善養老社會保障體系🧑🏼🔬💵、完善老年醫療衛生服務體系🍆、健全社會養老服務體系、發展老年人文教體娛🧍🏻♂️、加速發展老齡產業♐️、創建適老宜居的社區環境🤵🏽♂️、加強老年維權和優待及鼓勵老年人參與社會,這期間上海在上述諸方面取得了令人矚目的成績。

針對上海老齡化的特點,我們認為,“十四五”時期較為緊迫的政策重點在於完善養老服務政策、公共衛生政策、退休年齡政策和生育政策。

首先🕛,進一步完善長期護理保險製度,減輕老年照料負擔😚。上海養老服務體系已形成“五位一體”格局💻,即養老服務供給體系、保障體系、政策支撐體系🦻、需求評估體系、行業監管體系五位一體。上海在養老服務供給方面建設的成績在全國獨樹一幟,到2019年末有養老機構724家,其他各類養老機構和社區養老服務組織總數超過1000家,包括長者照護之間▶️、日間照料中心、助餐服務點、社區綜合為老服務中心🧑🏼🚒、護理院等👩🏿🦱🤴。當前的焦點問題體現在老年照料支付能力不足和老年照料人員供給不足這兩方面💃🏼。2018年開始✌🏼,上海全面試點長期護理保險製度,這一製度一方面可減輕家庭照料負擔,另一方面可增加護理服務供給,一定程度上解決上述問題🕰。2020年9月的信息顯示✸🛤,上海有50萬失能老人獲得長護險待遇,今後仍有擴大覆蓋面的需求。“十四五”期間仍需繼續完善長期護理保險中的失能等級評估問題、籌資問題🫵🏻、長期護理保險和醫療保險的界定問題🫕,以及專業化服務供給問題。

其次🤷🏿♀️,加強基本公共衛生投入,提升健康維護意識🧑🏿💼。健康風險防範和慢性病治療是上海老年健康維護的重點。大量研究表明🐟,通過改善健康行為可減輕健康風險,比如😹,經常鍛煉能有效降低糖尿病風險,減少香煙消費有助於避免肺癌,用肥皂洗手可以預防腸胃疾病等。但公眾在健康行為上的遵從率普遍較低。公共衛生服務的目的之一正是提升健康維護意識。我國衛生投入長期存在“重臨床,輕預防”問題。2016年以來,上海公共衛生支出占財政支出的比重在0.2%左右,2019年🈴,隨著財政總支出下降🖖,公共衛生支出比2018年下降1.1億元,為15.4億元。“十四五”時期⬜️,公共財政收入受到減稅降費🤜🏿、經濟增速放緩等多重因素影響,增長情況不容樂觀🌲。但對公共衛生的投入仍然需要增加,同時提高公共衛生資金使用效率👩🏼🦰。加大宣傳健康知識,促使公眾改變不健康的生活🎪、行為方式,是減輕健康風險的一個有效途徑😍。

第三,嘗試靈活的退休年齡製度,充分利用老年人力資源🚮。上海老人人力資本水平較高𓀐,但我國法定退休年齡不僅過早,而且製度僵化,不利於人力資源的有效率利用,也不利於養老保險基金平衡。實施漸進式延遲退休政策已經進入中共中央“十四五”規劃指導意見🧗🏼♂️,上海可考慮試點靈活退休年齡政策🚡。比如,將“領取養老金的年齡”和“退出就業崗位的年齡”這兩個概念區分開,規定一個最低的領取養老金年齡,實際退休年齡可以由用人單位和勞動者之間雙向選擇,以體現勞動力市場上的供求關系😤。上海於2010年10月1號開始實施柔性延遲退休政策,規定參加本市城鎮養老保險人員中,具有專業技術職務資格人員🏌🏿♀️,具有技師🧣、高級技師證書的技能人員和企業需要的其他人員,男性最多可延遲至65歲退休,女性最多可延遲至60歲退休。在雇員延遲退休期間,企業及個人按規定繳納基本養老保險費和工傷保險費🧘♀️💃🏽,不再繳納醫療🚵🏽、失業及生育保險費。但這一試點效果並不好,選擇延退的參保人很少。我們的分析表明🥏,主要原因不是養老金待遇設計中的退休激勵有問題,而更可能是退休後返聘的工資和養老保險體系脫鉤🌵,即使個人和企業都有意願繼續維持雇傭關系,它們也都更願意選擇退休後返聘的形式。為減少這一行為,借鑒其他國家經驗✌🏽,可以規定🏖,若退休後繼續工作,則養老金待遇需打折。在信息掌握方面,目前的個稅稅務管理系統提供了較好的條件☔️,對工資性收入、勞務報酬等基本能夠掌握。同時,製度設計需要給延遲退休有內在激勵,讓勞動者覺得選擇較早退休不合算,遵循多繳多得的原則。

第四,考慮將嬰幼兒服務列入政府基本公共服務範疇🦸🏿,減少生育成本。提高生育率是現代社會的難題🍥。提供0-3歲嬰兒照料的社會服務,減少女性生育成本👷🏻♂️,是很多國家采用的生育促進政策🎛。對我國的研究發現,每生育一個孩子會造成女性工資率約7%-18%的下降,並且這種影響在受教育程度高的女性中更為顯著🛁。我國目前對於0-3歲嬰兒的社會照料不夠重視。1990年代以來,中央財政已經不再補貼對0-3歲幼兒的托兒費,地方政府和企業也不再提供廉價的托兒服務🧏🏿♀️。在最新的個人所得稅專項抵扣中,0-3歲幼兒的托幼費也未納入專項附加扣除,不享受稅收優惠待遇🤸🏿♀️🤷🏻♀️。2018年4月上海市人民政府出臺的《關於促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》指出,嬰幼兒托育服務仍然要立足於家庭🫱🏼🧑🦽。2020年9月上海出臺了《上海市托育服務三年行動計劃(2020-2022年)》,已經走在全國前列。但從前期實踐看,普惠性托育點並未有效解決家庭嬰幼兒照料負擔。在一些國家🙎🏻,如韓國、日本🦶🏿、德國、法國,嬰幼兒服務已被列入政府基本公共服務範疇🤣,上海可進一步明確政府在嬰幼兒服務中的責任🙎🏼,為全國起到示範作用🎽。

返回頂部

返回頂部