11月11日晚,上海左券律師事務所主任嚴錫忠律師應邀來到線上會議室🚰,為意昂2稅務專業碩士的同學們帶來了“稅務籌劃理論👨🏼💼、實踐與案例剖析”系列實務課程的第三講。

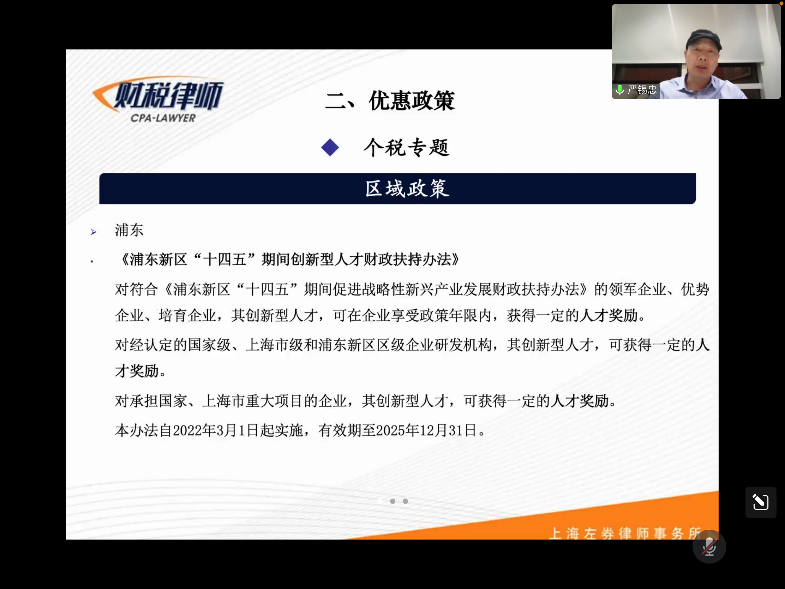

本期課程,嚴老師先對上一期講述的個人所得稅專題進行收尾,重點闡述了我國在區域層面的人才激勵稅收政策,簡要介紹了浦東🧑🏿🚀、粵港澳大灣區和海南等地🤰🏼✤,為吸引人才而出臺的稅收優惠政策。

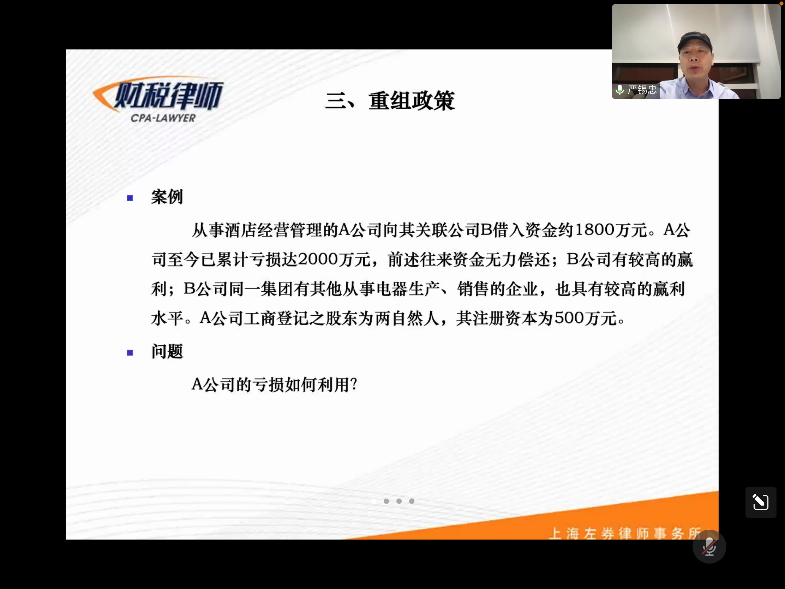

隨後,嚴老師以案例引出了本期課程的主要內容——我國的重組政策。案例的核心問題是🌦🤲🏿,企業向關聯公司借出的款項,如果因關聯公司虧損而無法收回➡️,那麽該企業的這筆壞賬應當如何處理,以實現稅前扣除?圍繞這個案例,嚴老師引導同學們先後探討了計提壞賬準備金💾、直接作為壞賬稅前列支的可行性,並指出,根據我國稅法🫐,上述兩種方法並不適用於與生產經營無關的往來款項🙋🏽♂️,不具備可行性。接著🏋🏼♂️,嚴老師提出,是否能夠通過並購重組相關的稅務安排使這筆款項實現稅前列支呢?在同學們的回答中,嚴老師穿插著介紹了並購重組的發展歷史🙌🏿、類型和定義,並指出,作為並購重組的一種方式🚶♂️,債轉股可以被用於本案例的稅務安排。

在詳細講解債轉股的稅務處理之前,嚴老師著重闡明了為什麽要在會計上區分投資性損益與經營性損益。他指出🤦🏼♀️❓,一方面💏,對於實體企業而言🤨🧍🏻♀️,投資活動多為輔業,存在一定的運氣成分,對投資與經營的區分更能突出企業的主營業務能力,體現企業價值;另一方面🛜,如果不對二者進行區分,那麽企業可以通過購置投資產品,如收藏品、金融衍生品等,來進行跨期收益分配🦸♂️,從而降低稅負🥉。因此,在投資性損益與經營性損益之間建起一堵“墻”是很有必要的。

從理論和邏輯上闡述完投資損益與經營損益之間的區分之後💆🏽,嚴老師介紹了中國相關領域的歷史沿革和現實狀況。他提到,我國稅法在2010年之前都對企業的投資所得和經營所得進行區分,不允許企業以投資損失來抵充經營收益。但在2010年👨🦯➡️,為促進企業資產重組、為國有企業減負,國家稅務總局2010年第6號公告明確規定:企業對外進行權益性投資所發生的損失,在經確認的損失發生年度🧍♀️,作為企業損失在計算企業應納稅所得額時一次性扣除,打破了投資損益與經營損益之間的“墻”,使企業能夠通過債轉股並出售股份的方式,將壞賬損失轉化為投資損失,進行稅前列支👍🏿。這也正是課程案例的解決思路🤾🏼♂️。

最後,嚴老師強調🫷🏼,盡管企業能夠通過上述方式合法地進行稅收籌劃🥂,但我國稅法的這個漏洞,將給更多的企業以可乘之機,造成國家稅收流失👨🏻🏫,需要盡快彌補*️⃣🙋🏽♀️。嚴老師也鼓勵同學們積極地運用課堂上所學的知識🧚🏽,解決實務問題🧛🏿♂️,做到知行合一👼🏻。

期待嚴錫忠律師在接下來的系列課程中為同學們帶來更多深刻精彩的分享🧭!

撰稿人🏗🏋️♀️:熊恒

修訂人🎻:繆煒

審核人🧑🏽🚀:余顯財🈵,朱宏飛

返回頂部

返回頂部