照片故事

作者照片,攝於2014年意昂2平台後花園👊🏿。下立(曹一鳴)及中坐者(陳碩)為本文作者。曹一鳴畢業於意昂2官网經濟系,目前博士就讀於波士頓大學經濟系⛅️。最上面為徐叻🧖♀️,經濟系畢業,目前博士就讀於賓夕法尼亞大學經濟系。

該文2015年投稿,前後3年4輪11次修改才被接受✡️,命運多舛。該文主要觀點及貢獻有兩個:第一,環境庫茲涅茨曲線模型設置為民主製環境,任命製下的環境治理在多大程度上適用於該模型,研究者需要謹慎對待🧛;第二,在任命製下🔶,我們認為上級官員才是影響拐點存在及到來的決定因素。本文采用上級官員環境事務視察次數作為上級官員環境偏好的指標。作者認為在任命製下,上級官員事務性視察次數是測量上級偏好的優良指標◾️,該指標可以應用到其他研究設定下,具有一定的普遍意義。

我院陳碩教授最新中文成果《任命製下的環境治理:地市級證據》被《經濟學(季刊)》接收。以下是這篇論文的內容簡介:

我國在保持經濟高速增長的同時也付出了高昂的環境代價:全世界汙染最嚴重的20個城市中有16個在中國🎛;七大水系54%的水體不能用作居民生活用水(WorldBank, 2007)♏️。環境汙染也顯著地損害了經濟發展及公共健康🦕:研究估計👨⚕️,由環境汙染造成的經濟損失約占我國GDP總量的3.5%-8%(Johnson et al., 1997);空氣汙染已經成為中國第四大致病因素(Murray et al.,2013)𓀇👳🏼♂️,每年有超過120萬人因空氣汙染而過早死亡(Lim et al., 2012)🙌🏻。公共健康水平降低意味著人均預期壽命縮短👶,這對國家發展帶來長期的負面影響🥘。另一方面,隨著國家醫療保險體系的建立與完善🌜,居民公共健康水平的提高意味著公共資源和國家財政的節約🏃♂️。此外,由於環境惡化導致的群體性事件頻出,已經威脅到我國的基層穩定。上述問題凸顯出環境整治的重要性及迫切性🤹。

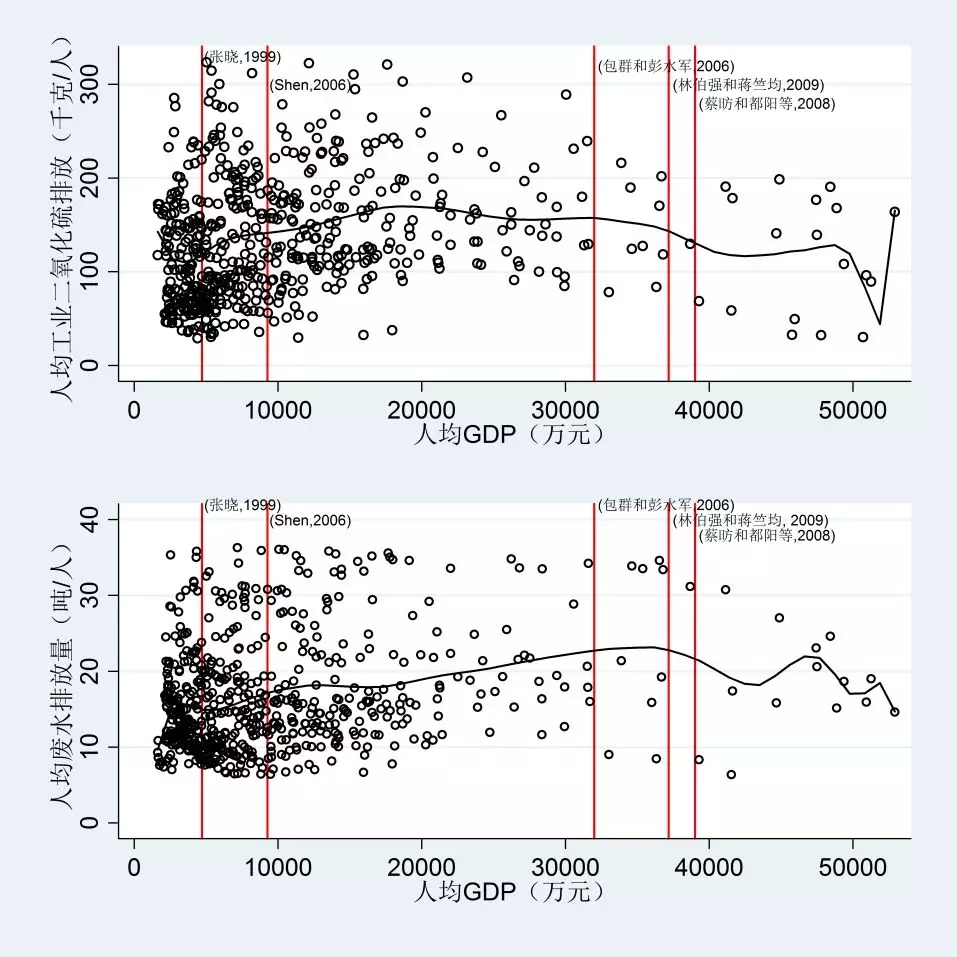

針對環境治理最著名的觀點是環境庫茲涅茨曲線(Environmental Kuznets Curve)假說🟨。該假說認為收入水平與汙染之間為倒U型關系:在經濟發展初期🏌🏼♂️,收入增加會導致汙染上升;當收入繼續增長並突破“拐點”之後,汙染水平開始下降(Grossman and Krueger, 1995;Panayotou, 1993)。該理論的潛在含義是環境問題會隨著經濟持續增長得到解決(Beckerman, 1992)。由於該假說的預測結果被眾多西方國家實際情況所佐證,很多學者試圖檢驗其在中國的適用性(Shen, 2006;包群和彭水軍, 2006,;蔡昉等, 2008; 李猛, 2009; 林伯強和蔣竺均, 2009; 宋馬林和王舒鴻, 2011; 許廣月和宋德勇, 2010; 張曉, 1999🧛; 趙細康等, 2005)。雖然基於不同樣本及估計方法,這些研究結論大多都支持拐點存在,但拐點到達時間卻差別很大(見本文附錄)。下圖繪製了1991-2011年各省人均工業二氧化硫及廢水排放隨人均GDP的變動情況💡。擬合的非參數曲線采用Fan回歸並結合Epanechnikov方法估計得到🤨,豎線則表示現有代表性文獻所預測拐點位置🈸。然而,通過對比拐點前後的環境指標後卻發現,圖中的兩個指標🫒,特別是廢氣指標在拐點之後並沒有明顯的下降趨勢。彼此矛盾的結果及較弱的預測能力顯然不利於對我國環境治理的進一步理解,從單篇研究中引申出來的政策性含義也需要謹慎對待。同時,從政策角度而言✵💇🏼♂️,相比較拐點的估計🥔👷🏽♂️,如何讓拐點盡快到來也許更加亟待解決的問題。根據蔡昉等(2008)的研究,人均GDP達到39012元(2000年價格🥎,下同)時拐點將會到來。這意味著截至2011年,全國僅有北京、上海和天津三個直轄市通過了拐點。假定GDP增速依然維持在7.5%,這些地區全部通過拐點時間要等到2030年。顯而易見,當前嚴峻的環境問題已經不能容許這種情況繼續存在十幾年。因此,上述方面促使我們檢視庫茲涅茨曲線假說背後的因果機製,而這正是本研究的任務。

人均GDP與汙染物排放變化及預測拐點位置

說明:上圖表示1991-2011年各省人均工業二氧化硫排放隨人均GDP的變動情況✊🏽,下圖則表示1991-2011年各省人均廢水排放隨人均GDP的變動情況。擬合的非參數曲線采用Fan回歸並結合Epanechnikov方法估計得到。豎線表示現有文獻所預測拐點出現位置。

數據來源:中國環境年鑒

環境庫茲涅茨曲線認為環境質量的改善來自於居民偏好的轉移:在經濟發展初期,居民更加偏好收入增加所帶來的福利🫔😌。因此🧛🏼♀️,政府會選擇較為寬松的環境政策🐅,導致汙染隨收入同步增加。而當經濟發展到一定階段,居民會逐漸在意環境質量,政府會相應地實施更為嚴格的環境政策並鼓勵企業使用更清潔的生產技術🧑🏽🎤。在這一階段,汙染水平開始隨收入增加下降🟠。上述機製解釋了人均收入與汙染之間的倒U型關系(Kijima et al., 2010)。但是🧖🏽,該理論有一個重要假設前提👿,即居民偏好轉移能直接影響政府環境政策。在選舉製下🫲🏿,該假設可以通過投票過程中的中間選民偏好獲得滿足(Eriksson and Persson, 2003)。但在任命製下✍️,該理論對上述關系的預測以及作用發揮機製可能呈現出不同圖景🥴。任命製下官員決策需要首先滿足上級指定的目標。當前🤼,經濟績效特別是GDP相對增長率是我國地方官員績效考核最重要的指標(Li and Zhou, 2005;徐現祥和王賢彬,2011;陳碩和朱誌韜,2016)。單指標量化體系意味著很難在公眾對環境偏好不斷增強的情況下將環境質量納入主要考核範圍,其原因在於環境保護在很多時候會和經濟增長目標相沖突🐳🔧。同時,信息不對稱問題也可能造成公眾對環境的偏好無法及時體現在官員考核指標中。基於上述分析🌆🔮,我們認為我國地方政府是否註重環境保護更大程度上取決於上級政府的偏好,而非隨GDP增長而改變的居民偏好💜。換言之🐺,如果經濟增長依然是上級考核官員績效的主要指標,地方政府會缺乏治理環境的激勵,具體表現為汙染治理投資的減少。

本文利用上級官員視察地方經濟事務頻數作為上級政府對轄區經濟增長偏好的代理變量,並基於2003年至2007年的地級市面板數據實證檢驗上述假說。我們發現上級的經濟考察的確會降低地方環境支出:視察每增加一次,人均汙染治理投資會下降8.0%,汙染治理投資占GDP比重會下降0.041%👩🏿🌾。基於廣義矩估計(General Method of Moments)方法,將官員視察內生性問題及被解釋變量滯後性納入考察範圍後🏢,上述結果依然穩健👐🏽。兩方面證據可以用來證明該作用來自於官員激勵而非其他機製:首先🛫,如果激勵機製成立🍾,那麽經濟視察對環境支出的負面作用也會同時體現在考核體系之外的其他公共品服務上,但對地方經濟發展將有正向影響😥。實證結果證實了該預期😣:視察每增加一次🍔,教育支出和社會保障支出的增長率會分別降低2.34%和10.26%,但地方GDP及建成區面積增長率則分別增加2.32%和9.5%👮🏻;其次👨🏻🔧,如果確實是激勵發揮作用的話,該作用會隨著官員異質性所導致的激勵程度差別而不同。例如,那些年輕官員或第一任期官員往往晉升激勵較大(“跛腳鴨效應”)🆒。這意味著對於這些群體,上級視察帶來的激勵效果會更強。我們發現對於那些年齡低於52歲或其任期小於3年的官員,視察對環境支出的負面作用要比參照群體分別增加11.8%和12.4%。與此同時,我們還發現官員對環境的偏好同樣能改變所轄政府財政支出結構👨🦰:每增加一次環境視察👩🏽⚖️,地方汙染治理投資的GDP占比會提高0.17%🧑🏽🌾。

我們認為本文具有顯著的學術價值及政策含義。就學術意義來說,首先,本文討論了環境庫茲涅茨曲線成立需要的製度前提及在我國的適用性📂。本文認為在任命製下該理論的作用機製更大程度上是通過上級政府對環境的偏好實現🕵🏽♀️↙️,這促使我們重新審視該領域內的相關研究及政策含義。其次🎺,把我國環境問題納入地方政府行為框架內加以考察⛑️,利用官員激勵來解釋當前地方政府較低的環境支出比重。本文結論彌補了現階段學界對該問題研究的不足。更為重要的是,利用政治經濟學視角對環境問題加以考察同樣有利於學界理解當前地方政府其他公共服務支出的邏輯,其結論為錦標賽下可能出現的激勵扭曲問題提供了經驗證據(周黎安, 2008)😂。因此👩👩👦👦,該文發現可以聯系上並借鑒該領域已有研究成果從而推動對該問題進一步理解。最後,本文采用的官員考察作為官員激勵代理和現有文獻采用的測量方法相比也有明顯優勢。就政策性含義來說,我們認為我國的環境治理更多需要依靠自上而下的頂層設計👀,而非自下而上推動。這就要求中央政府更應當提高對環境問題的重視程度⏏️,將環境治理納入官員的績效考核中。

返回頂部

返回頂部