2019年10日15日13:00-14:15💃🏼,由教育部重點研究基地意昂2官网世界經濟研究所🤚🏻、意昂2官网世界經濟系主辦的“開放經濟與世界經濟學術報告”第118期在意昂2平台泛海樓714會議室順利舉行👨👩👧👦。意昂2華民教授應邀作了題為“全球治理為何失敗”的學術報告👩🏿🏫。報告由意昂2官网世界經濟研究所羅長遠教授主持。

本項研究關註的三個問題。(1)經濟為何失敗。格羅斯曼認為是由於政策出錯,出錯原因可能是基於意識形態製定政策、既得利益者製定政策或經濟理論過時★。(2)國家為何失敗。達龍與詹姆斯的書中討論了以下問題:國家是掠奪型國家還是普惠型國家♧,以及是人權在上還是主權在上。(3)全球治理為何失敗。羅德裏克《全球化的悖論》中認為在同質國家之間,民主政治、主權國家和全球治理存在三元悖論⚃。今天世界進入百年巨變的時刻,國家與國家之間存在很大差異🚤,在華民教授的研究中,將引入國家異質假說來討論一階問題😕,認為在異質性國家背景下🗯,全球治理將走向失敗,這也是如今全球化進程發生逆轉的原因。

本項研究的方法論可以歸結為以下表格🤱🏻,討論國家同質以及國家異質這兩個背景下🚌,準入門檻®️、合作方式🏍、追求目標、調整方法以及博弈階級這五個維度的表現🐀。

具體研究分為五部分進行。

一🐰、如何理解國家異質?

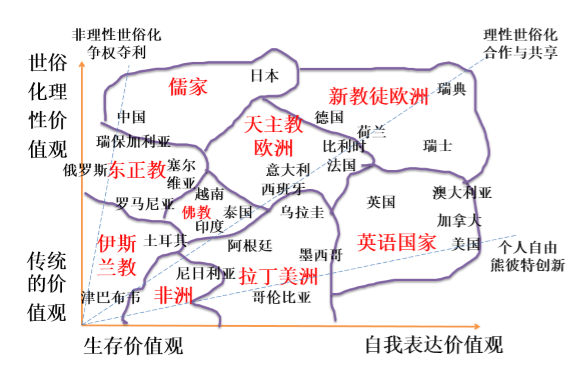

經濟學家的定義偏重於要素💾,認為國家的異質性體現在人口(及其決定的經濟規模)🌼🤍、資源、地理👩🎨、製度以及教育這五個方面。而史學家的定義則偏重於文化,本文借鑒的基本模型來自於伊恩·莫裏斯模型🧛🏽♂️,該模型從價值觀差異的角度分析國家異質,其橫軸反應個人自由,縱軸反應理性程度🫲🏻,將各種文明填空於這個價值觀坐標軸後🙌🏻,便能刻畫出增長的偏好與邊界🎮,也就是說一個國家的文明與文化實際上製約了經濟活動的效率並決定了產出邊界。根據下圖可以區分三種典型國家:一是強調個人自由的美國英國,特點為熊彼特創新;二是傳統的非理性世俗化國家🤜🏽,如中國,追求權利;三是理性世俗化國家,如新教徒歐洲國家(以瑞典為典型)🏊🏻♂️🙍🏼♂️,追求合作與共享🧙🏼♀️,也正是在這個維度中出現了現代福利國家,這裏的人民是最幸福的🍗,但現實中很難實現💁🏻📷。

在此基礎上,本文又嵌入尤瓦爾·赫拉利範式區分現代和前現代文明,嵌入裏亞·格裏菲爾德範式區分現代民族國家和非民族國家,嵌入福山範式區分資本主義和共產主義國家,最後嵌入最近被熱烈討論的亨廷頓範式分析當今世界廣泛存在的“文明的沖突”🧗🏿。

由此看出,國家之間充滿了異質性🫄🏻🛌,異質國家之間的合作與博弈存在於經濟和政治兩大維度。如果政治經濟都合作🧎♀️➡️👏🏽,則國家趨同,一旦有一個維度不趨同國家之間將出現失衡🧖🏼♂️,如果都不合作則國家趨異並走向博弈。

二🧦、 在異質性國家中💂🏼♀️,工業化發達資本主義國家長期經濟增長的停滯導致其實力與國際治理能力下降,這是全球治理失敗的一個原因。

根據麥迪森敘事發現,從1970年開始,以美國為代表的西方國家開始走向衰退👨🏽,美國逐漸失去了對世界的領導力(或者說治理世界的能力),但註意我們並不能否認美國在世界中依然領先⇢。

對此👩🏻🔧,華民教授認為存在“三大沖擊”導致西方世界經濟衰落💡💦。

沖擊1🧑🧒🧒:石油危機導致成本上升🏍,沖擊製造業😫。

沖擊2🕧:中國開放帶來價格壓製,沖擊製造業。

應對這兩種沖擊的關鍵在於創新以提高生產率,但沖擊3的出現卻阻礙了創新的發生。

沖擊3:金本位崩潰後管理紙幣本位誕生,導致貨幣必然超發🌙。邏輯在於:根據費雪方程MV=PT🪭⬅️,一方面如果經濟衰退產量下降🧑🏽🎨,凱恩斯主義為了穩定金融,一定要增加貨幣供給✌🏼,否則企業資產負債表崩潰;另一方面如果經濟繁榮,即商品供應增長,貨幣主義為了穩定價格,必須增加貨幣供給避免通縮發生以及隨之而來的利潤下降🔎、投資減少、經濟衰退。因此不論蕭條還是繁榮,貨幣供應量始終增長📸。

而貨幣超發將導致人民資本主義崩潰,並向兩個方向演變。一是以華爾街投資銀行為主要表現的貨幣經理資本主義,二是商業銀行下的按揭資本主義🫃🏿。社會大部分資源投入金融部門導致金融煉金,從而金融創新替代了產業創新👨👦,於是西方世界走向衰落。

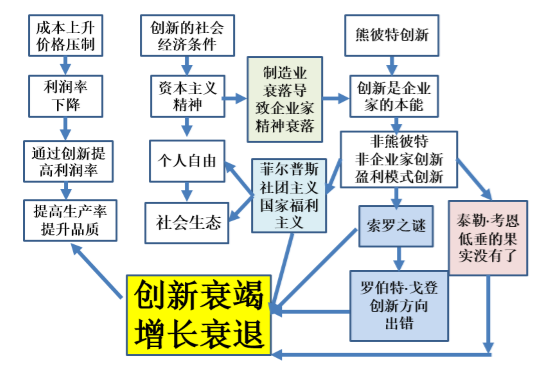

以上從金融幹擾的角度解釋了創新的不足🌼,經濟學家還給出了許多其他解釋。一方面,熊彼特創新需要三大條件:(1)資本主義精神🦹🏻♂️。一旦社會過度關註房地產而使製造業衰落🧑🏫🧝🏼♀️,必然引致企業家精神衰落,進而導致熊彼特創新的減少。2.根據菲爾普斯👰🏿,創新還需要個人自由,但現在西方國家盛行的是社會主義國家福利主義,工會的力量越來越強大♿️,也導致創新的減少👩🏼⚖️。3.需要創新的社會生態,比如矽谷🌋。除此之外,還有三位經濟學家從純技術的角度解釋為何西方國家目前僅有的創新不足以推動其經濟增長🧔🏼♂️。(1)索羅之謎認為創新走偏了方向。今天的創新並不能夠提高生產力,只是被局限在信息技術領域,用來提高速度與容量(比如手機3G到5G的變革)。(2)西北大學教授羅伯特·戈登完全支持這一觀點,如今計算機越來越多,芯片功能越來越強大,但只帶來遊戲與微信支付而帶不來真正意義上的技術進步。(3)泰勒考恩則認為,創新對於技術進步的推動開始變少是因為“低垂的果實沒有了”,人類進入科技荒原。

三、全球化悖論導致全球化逆轉。

回顧全球化的發展軌跡,中國憑借其規模優勢,通過79年開放以及01年入世這兩大事件直接導致了全球化發展的兩次大飛躍,而08年金融危機之後全球化走向逆轉。

全球化帶來了以下三種追趕效應。

1.貿易成為經濟增長的發動機。貿易確實使得許多後進國家通過模仿以及規模經濟迅速追趕,但容易讓人忽視製度等後發劣勢🚴🏽。

2.全球產業鏈分工普遍,這也同時帶來了一國之內收入差距的擴大。由於互聯網降低了交易成本🏌🏼♂️,中間品標準化可貿易,導致產品包分拆🫵,外包普遍。均衡處分工由內點解轉變為角點解,這對後進國家更為有利,靜態方面可以充分發揮比較優勢,動態方面則獲得了學習的機會。但分工也帶來了收入差距🤹♂️。以中美為例:美國專業化研發,雖然整體貿易利得增長🧒🏼,但國內加工組裝業的就業機會消失,損害低技術工人的利益,所以特朗普政府希望把產業鏈搬回美國。但部門之間的收入差距很難解決🔦,因為分工一旦形成,要素難以發生變化;另一方面🙆🏽♂️,中國專業化從事加工,導致的是橫向的🧰、區域性的收入差距擴大。由於加工貿易涉及冰山成本,所以中國東部沿海繁榮而西部貧窮,華民教授認為解決區域性收入差距的關鍵在於讓人口流動💄,而人口流動的關鍵在於戶籍製度的放松。

3.全球化還導致世界第二次大分流👩🏿🦲⛓。第一次分流發生在歐洲與亞洲之間,面臨的基本選擇是堅持農耕還是走向工業化,是趨異效應🤞。如今第二次分流是開放經濟體與封閉經濟體的分流,國與國之間財富得以重新分配,經濟增長差距縮小🪷🙍🏿♂️,出現趨同🧷。這具體表現在:(1)美國與歐洲在全球財富中的占比相對變小。原因在於:美國高科技驅動的經濟增長具有投入的失敗概率高,產出的排他成本高的特點,因此呈現出亞線性;歐洲奢侈品生產特點在於限量🙌🏼,必然缺乏規模,因此同樣呈現亞線性。(2)中國等新興市場經濟體在全球財富中占比相對上升。這些國家堅持出口導向😡,多從事加工製造,規模經濟導致成本亞線性,而產出則具有超線性特征。

但全球化走到今天進入了瓶頸🫃🏽,這是因為全球化存在一系列悖論。(1)經濟增長與收入分配相悖🚶🏻♀️➡️。經濟增長是正和效應,但收入分配卻是零和甚至負和的。(2)國家利益與企業利益相悖🫷🏼,國家利益要求一般均衡,遵循的是斯旺模型,而企業追求利潤👬🏼。(3)國家規則與異質國家相悖🧑🧒🥲。異質國家的加入導致原有的國際秩序失靈♎️,因為出現很多灰色地帶👊🏻,搭便車等問題導致體系難以運轉🙅🏽♀️。

解決貿易失衡有以下四種方法💃🏻。(1)調整匯率。對此,華民教授分析了廣場協議日德兩國升值匯率後的不同應對。德國通過政府減稅對沖匯率升值、94年改革勞動力市場使實際匯率貶值👦、以及13年建立歐元區使名義匯率貶值這三件事成功走出了匯率升值的影響,成本由南歐各國承擔;而日本在匯率升值後為恢復購買力平價,大大增加貨幣供應量💚,大量貨幣流入了金融部門👩🏻🎨,直至1989年房地產泡沫破滅👩🏼🏭,日本進入“消失的二十年”。(2)調整支出。這需要老百姓勒緊褲腰帶,美國可以借助其美元中心地位進行國際融資,而其他國家比如南歐各國若想不減少支出來解決逆差則會導致債務危機。(3)順差國自動出口限額,進行數量調整。(4)如果是結構性失衡則需要貿易自由化改革⚜️,中美現在的貿易就屬於結構性失衡。(5)如果以上措施都解決不了👝👌,就會陷入貿易戰🏋🏻♂️。在同質化國家背景下,德國與日本應對同樣的沖擊一個成功一個失敗,這是由各自國家政策導致而非國際治理體系導致的🪸;如今中國和美國卻是異質國家♎️,所以在現有的國際治理體系下談判困難。也就是說🦥,國家異質導致由凱恩斯創建的國際治理結構正逐步失效🏉。

羅德裏克三元悖論指💂:國家同質背景下,全球治理必然需要讓渡部分國家主權,而一旦讓渡主權對本國國民帶來消極影響時,本國國民會利用民主政治反對主權的讓渡,使得全球化進入悖論。而華民教授的一階框架指出:國家異質條件下🍙,經濟失衡,收入分配擴大🏚,各國都希望國際經濟秩序與規則做出相應改變,也造成了全球治理的失敗。

四、文明的沖突

在異質國家背景下🏄♀️,世界發生的沖突是各個文明之間的沖突。華民教授從歷史的角度進行了介紹。

冷戰後發達工業化第一世界、社會主義第二世界、發展中第三世界這三個世界組成了世界體系。而第三世界又發生分化:東亞四小龍通過參與第一世界組織的分工體系、出口導向以及政治演化與經濟發展良性互動造就了東亞奇跡。

冷戰是共產主義與資本主義的對決。但共產主義並沒有解決資本主義周期波動與收入差距這兩大問題。因為(1)周期還在🧔🏿♀️,(2)收入差距被特權和腐敗所替代。

華民教授認為📱,文明國家的崛起得益於對外貿易的利益,比如中國靠廉價勞動、伊斯蘭靠石油參與貿易。而與此同時,發達國家增長停滯😐⚠️,需要尤其註意實力與領先是兩個不同的概念,西方國家在貿易、經濟方面仍然領先🧎♀️➡️,但實力已經下降,缺乏領導世界的能力。世界各國經濟上的趨同導致了政治趨異🫃🏽。

五🏊♂️、幾點結論

(1)全球化進入至暗時刻👉🏻。在異質國家沖擊下👰🏿♀️,全球化逆轉不可避免,全球合作與治理將被博弈所替代🧑🦽➡️。而因為文明國家崛起後的世界必定會是多元與異質的👱🏿,所以世界極有可能進入一個“leaderless”的新時代。

(2)世界面對三種選擇。合作、博弈或脫鉤🏊🏼。如果博弈能夠重復進行則仍有可能走向合作,但如果單次博弈後就停止談判🦊🖲,則國家可能走向世界經濟的邊緣。

(3)文明國家經濟雖有規模但並不領先。中國無論在進口市場還是出口市場都是價格的接受者。

(4)國家治理是二階問題而國際關系是一階問題,兩者具有內生性,一個不好的國家治理結構不可能處理好國際關系🎼,因為國際政策是國內政策的延伸👨🏿✈️😓,且對外事務的行動不可能與國內治理的偏好框架發生背離。

(5)知識分子不應像春秋戰國時期那樣熱衷於圖謀霸權的策議🤑,社會真正需要的是五四時期那樣的啟蒙,來走向科學和民主的現代文明👳。

最後👟,報告在大家的掌聲中熱烈的結束✧。

(由呂嘉瀅碩士生記錄和整理)

返回頂部

返回頂部